こんにちは!5大栄養素のラストピース「ミネラル」について、基礎から実践までを一気通貫でわかりやすくまとめました。

炭水化物・たんぱく質・脂質・ビタミンまでは説明できても、「ミネラルって結局なに?」という人は実は多いもの。しかも夏は特に不足しやすいのに、なぜか・どう対策するかまでは語られにくいのが実情です。

本記事では、定義/働き/夏に重要な理由/16種類の必須ミネラルと食品源/吸収率を上げるコツまで、今日から使える形で解説します。最後に食事プラン例・チェックリスト・季節別のコツ・FAQも用意しました。

目次

- ミネラルとは?(超基本から詳しく)

- なぜミネラルが身体に必要?重要性を分かりやすく

- 夏にミネラルが特に必要な理由と対策

- 必須ミネラル16種類:働き・不足時の症状・食品源

- 吸収効率を上げる方法(クエン酸・ビタミン・発酵・お茶の飲み方)

- 今日からできる食事プラン例(朝昼夕+間食)

- セルフチェック:ミネラル不足サイン

- 摂取量の目安と注意点

- サプリの賢い使い方

- 季節別・生活シーン別のポイント

- よくある質問(FAQ)

- まとめ|明日からの実践リスト

1. ミネラルとは?(超基本から詳しく)

1-1. 定義

栄養学でいうミネラル(無機質)とは、酸素・炭素・水素・窒素以外の元素で、体内で合成できないため食事からの摂取が必須の栄養素群です。体重のわずか数%ですが、命の土台と制御を担う、欠かすことのできない存在です。

1-2. ミネラルの分類

- 主要ミネラル(マクロミネラル):体内量・必要量が比較的多い

例)ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、塩素、硫黄 - 微量ミネラル(トレースエレメント):必要量は少量だが極めて重要

例)鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、クロム、モリブデン、コバルト

1-3. 特徴(ここが超重要)

- 体内合成不可:必ず食事からとる

- “量より質とバランス”:一部は過不足が健康に直結

- 相互作用:吸収・利用はビタミンや有機酸(クエン酸など)、食物繊維、タンニン、フィチン酸などの影響を強く受けます(後述)。

2. なぜミネラルが身体に必要?重要性を分かりやすく

2-1. 構造の土台を作る

- カルシウム+リン+マグネシウム:骨・歯の主要成分。強度と代謝を保つ。

2-2. 体内の“調整役”

- ナトリウム・カリウム・塩素:体液バランス、血圧、pH調整、神経伝達。

- ヨウ素:甲状腺ホルモンの材料→基礎代謝をコントロール。

- 亜鉛・銅・セレン・マンガン:免疫・抗酸化・組織修復・代謝酵素の働きを支援。

- 鉄:ヘモグロビンの中心→酸素運搬でエネルギー産生を支えます。

2-3. 触媒(酵素の働きを助ける)

- マグネシウムは300以上の酵素反応に関与、亜鉛は200以上の酵素に必要。

不足すれば、代謝の“段取り”が乱れ、慢性的なだるさ・不調へ直結します。

3. 夏にミネラルが特に必要な理由と対策

3-1. 汗で“水分+電解質”が同時に失われる

- 汗にはナトリウム・カリウム・マグネシウム・カルシウムなどが含まれます。

- 水だけ補給だと体液が薄まり筋けいれん・めまい・熱中症リスクが上昇。

3-2. 神経・筋の誤作動を防ぐ

- Na/Kバランスが崩れると神経伝達低下→こむら返り。

- Mg不足も筋収縮のトラブルや不整脈の一因に。

3-3. 夏の実践ポイント

- こまめな“電解質入り”水分補給(屋外・運動・入浴後は特に)

- カリウム豊富な食材(トマト、きゅうり、スイカ、アボカド、じゃがいも)

- 塩とクエン酸の活用(レモン、梅干し、酢)でおいしく電解質サポート

→ クエン酸の詳しい働きは関連記事「クエン酸の効果と摂り方」へ。

4. 必須ミネラル16種類:働き・不足サイン・食品源

画像挿入(16ミネラルの一覧表:主要/微量に色分け)

主要ミネラル(マクロ)

カルシウム(Ca):骨・歯、筋収縮、神経伝達、血液凝固

- 不足:骨粗鬆、筋けいれん

- 食品:乳製品、小魚、海藻、青菜、大豆製品

リン(P):骨・歯、ATP(エネルギー)、細胞膜

- 注意:加工食品で過剰になりやすい

- 食品:肉・魚・卵・乳

マグネシウム(Mg):骨、神経・筋、酵素反応

- 不足:こむら返り、不整脈、疲労

- 食品:海藻、ナッツ、種実、全粒穀物、豆、青菜

ナトリウム(Na):体液・血圧、神経・筋

- 注意:現代食で過剰になりやすい

- 食品:食塩、味噌、醤油、漬物、加工品

カリウム(K):血圧調整、神経・筋

- 不足:筋力低下、不整脈

- 食品:バナナ、芋、豆、青菜、アボカド、果物

塩素(Cl):胃酸、体液のpH

- 食品:食塩とともに摂取

硫黄(S):含硫アミノ酸、解毒

- 食品:肉、魚、卵、豆、ニンニク・玉ねぎ

微量ミネラル(トレース)

鉄(Fe):酸素運搬、エネルギー代謝

- 不足:貧血、疲労、集中力低下

- 食品:赤身肉、レバー、貝、青菜、大豆(※ヘム鉄>非ヘム鉄)

亜鉛(Zn):免疫、創傷治癒、味覚

- 不足:風邪をひきやすい、味覚異常、髪・肌トラブル

- 食品:牡蠣、肉、チーズ、ナッツ、豆

銅(Cu):鉄代謝、コラーゲン

- 不足:貧血、骨異常

- 食品:レバー、ナッツ、カカオ、種実

マンガン(Mn):骨形成、代謝酵素

- 食品:全粒、ナッツ、茶葉

ヨウ素(I):甲状腺ホルモン

- 不足:甲状腺腫、代謝低下

- 食品:海藻(昆布は過剰にも注意)

セレン(Se):抗酸化、甲状腺ホルモン代謝

- 食品:魚、肉、卵、ブラジルナッツ

クロム(Cr):糖代謝サポート

- 食品:全粒、肉、チーズ、ブロッコリー

モリブデン(Mo):含硫アミノ酸・尿酸代謝

- 食品:豆、全粒、レバー

コバルト(Co):ビタミンB12の構成

- 食品:魚介、肉、乳(B12として摂取)

画像挿入(海藻・魚・肉・卵・乳・豆・ナッツ・全粒の“食品源コラージュ”)

5. 吸収効率を上げる方法(クエン酸・ビタミン・発酵・お茶の飲み方)

5-1. 相性の良い栄養素で“底上げ”

- ビタミンC:非ヘム鉄の吸収UP(例:肉・魚+レモン、ほうれん草+いちご)。

- ビタミンD:カルシウム吸収を促進(例:青魚、きのこ、適度な日光)。

- クエン酸:ミネラルと結合してキレート化→吸収を助ける。

→ 詳細は関連記事「クエン酸の効果と摂り方」で深掘り。

5-2. 阻害要因を回避

- タンニン(お茶・コーヒー・赤ワイン):鉄吸収を妨げる→食後すぐの大量摂取は避け、時間をずらすのがコツ。

→ お茶の種類や飲み方は「お茶の総合ガイド」をどうぞ。 - フィチン酸(全粒穀物・豆):ミネラルを抱え込み吸収を妨げる→浸水・発芽・発酵で緩和。

→ 発酵を暮らしに取り入れるなら「発酵食品の基礎」。 - カルシウムの過剰:鉄・亜鉛の吸収競合→サプリの同時大量摂取は避け、時間を分ける。

5-3. 調理テクでロスを減らす

- 煮汁を活用(味噌汁・スープ・煮びたし)で溶出分も逃さない。

- 刻みすぎ・長時間ゆでを避ける(溶出と酸化を抑える)。

- 油と一緒に(脂溶性ビタミンDと同時にとればカルシウムの利用にも寄与)。

5-4. 手軽なブースター

- 青汁:マグネシウム・カリウムなどの不足対策に。

→ 補助的な活用法は「青汁の選び方・飲み方」を参考に。

6. 今日からできる食事プラン例(朝・昼・夕+間食)

- 朝:

納豆(鉄・亜鉛・Mg)+焼き海苔(ヨウ素)/バナナ(K)/ヨーグルト(Ca)

コーヒーは食後30–60分空けてゆっくり(鉄吸収への配慮)。 - 昼:

魚の定食(鉄・亜鉛・セレン・ヨウ素)+ほうれん草のごま和え(鉄・Ca)+わかめ味噌汁(ヨウ素・Mg)

レモンを搾って鉄×ビタミンCの相乗効果。 - 夕:

レバニラ(鉄・亜鉛・ビタミンA)/小松菜のお浸し(Ca・鉄・Mg)/あさり酒蒸し(鉄・B12)

主食は玄米 or 雑穀でMgを補強(浸水や発酵でフィチン酸を軽減)。 - 間食:

ミックスナッツ(Mg・亜鉛・銅)/ドライフルーツ(鉄・K)/チーズ(Ca・亜鉛)

夏は電解質入りの麦茶も◎(詳しくは前掲のお茶ガイド)。

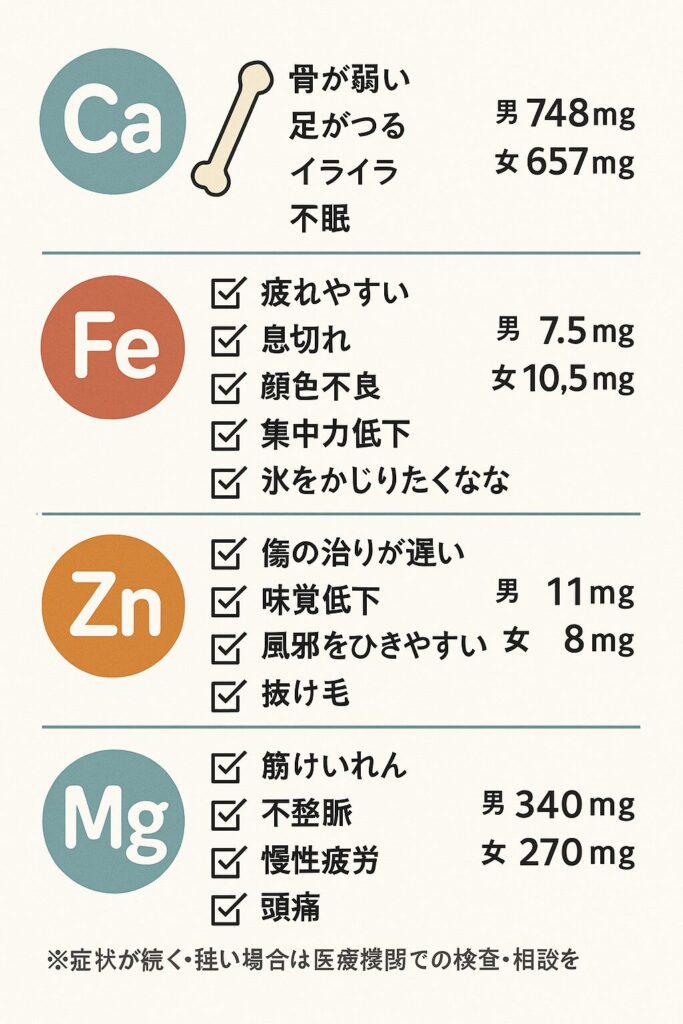

7. セルフチェック:ミネラル不足サイン

- カルシウム:骨が弱い/足がつる/イライラ/不眠

- 鉄:疲れやすい/息切れ/顔色不良/集中力低下/氷をかじりたくなる

- 亜鉛:傷の治りが遅い/味覚低下/風邪をひきやすい/抜け毛

- マグネシウム:筋けいれん/不整脈/慢性疲労/頭痛

※症状が続く・強い場合は医療機関での検査・相談を。

8. 摂取量の目安と注意点

以下は成人の目安の一例です(年齢・生理・妊娠授乳・活動量などで変わります)。

- 男性(18–64歳):

カルシウム 750mg/鉄 7.5mg/亜鉛 11mg/マグネシウム 370mg/カリウム 3,000mg以上 - 女性(18–64歳):

カルシウム 650mg/鉄 10.5mg(月経あり)/亜鉛 8mg/マグネシウム 290mg/カリウム 2,600mg以上

注意点

- **ナトリウム(食塩)**は過剰になりやすく、高血圧・動脈硬化・腎負担の一因。減塩を基本に。

- リンは加工食品で過剰に傾きがち→素材中心の食事へ。

- ヨウ素は海藻で十分にとれる一方、昆布のとり過ぎには注意。

9. サプリの賢い使い方

- メリット:必要量の確保・携帯性・不足対策

- デメリット:過剰摂取リスク・相互作用の把握が難しい・食品に含まれる他成分を逃す

- 上手な使い方:

- まず食事から満たす 2) 不足分だけ補う 3) 他サプリとの同時大量摂取を避け時間を分ける

- 持病・服薬中は医師・管理栄養士に相談

10. 季節別・生活シーン別のポイント

画像挿入(四季ごとの旬食材のコラージュ)

- 春(3–5月):デトックス期。硫黄(玉ねぎ・ニラ)とMgでストレス対策。

- 夏(6–8月):汗で失うNa/K/Mgを重点補給。トマト・きゅうり・スイカ・塩昆布。

- 秋(9–11月):鉄・亜鉛でスタミナ作り。さんま・牡蠣・さつまいも・きのこ。

- 冬(12–2月):免疫サポートに亜鉛・セレン。牡蠣・レバー・魚・柑橘。

- 屋外作業・運動日:電解質飲料+塩分・クエン酸を賢く利用。

- デスクワーク:間食にナッツ・チーズ、飲み物は麦茶や水。

- 時短したい日:青汁や発酵食品で足りない部分を補助。

(詳しくは「青汁の選び方」「発酵食品の基礎」)

11. よくある質問(FAQ)

Q1. 水(硬水)でミネラル補給はできますか?

A. できますが、食事全体のバランスが基本です。硬水はCa・Mg補給のサポートと考え、食事+水分でトータル最適化を。

Q2. 海藻はたくさん食べても大丈夫?(ヨウ素)

A. 普段の海藻は問題ありません。ただし昆布のとり過ぎは過剰摂取の可能性。量と頻度を意識しましょう。

Q3. お茶は鉄の吸収を妨げますか?

A. タンニンが鉄の吸収を妨げる可能性があるため、食後すぐ大量は避けて時間をずらすのが無難。

→ 飲み分けは「お茶の総合ガイド」へ。

Q4. ベジタリアンで鉄が心配です

A. 非ヘム鉄+ビタミンCの組み合わせ(例:豆料理+レモン、青菜+柑橘)や発酵・発芽での吸収改善がポイント。

Q5. 夏に“水だけ”で補給はダメ?

A. 大汗をかく場面は電解質が不可欠。水だけだと低ナトリウム血症リスクが上がります。塩分+クエン酸の活用を。

12. まとめ|明日からの実践リスト

- ミネラルは体内で作れない栄養素。骨・筋・神経・免疫・代謝の要。

- 夏は特に不足しやすい:汗でNa/K/Mgが流出→電解質入りの水分補給+カリウム食材+クエン酸。

- 吸収率UPの鍵:ビタミンC・D・クエン酸、発酵、調理法、お茶の飲み方。

- 今日やること:

- 海藻or青菜を1品追加 2) 間食にナッツ

- 肉・魚×レモンで鉄の吸収UP 4) 加工品を控え減塩

- 夏は電解質入り飲料を常備

関連記事

- クエン酸で吸収率を底上げ → クエン酸の効果と摂り方

- 食事と相性の良い“お茶”を選ぶ → お茶の総合ガイド(緑茶・烏龍茶・麦茶)

- 不足分をスマートに補助 → 青汁の選び方・飲み方

- フィチン酸対策に発酵を活用 → 発酵食品の基礎